青い森から、台所へ。

青い森から、台所へ。

ふるさとの森

津軽と下北。

二つの半島に広がる青木の原生林が、

KISEKI:のまな板のふるさとだ。

林道から谷をのぞくと、木々が青くけぶっている。

伐り出されるヒバの平均樹齢は、約一五〇年。

「親が植えた木を、

子が手入れをして、孫が伐る」

と言われる林業の常識が通用しない青森ヒバを、

津軽藩と南部藩の人たちは大切に守り、育てた。

しかし大戦中は軍事物資として、

戦後は高度経済成長を支えるために

大量に伐り出され、

ヒバのあとには

成長が早いスギ・クロマツが植えられた。

樹齢三〇〇年を超える大木は、

県内に数えるほどしかないという。

青い森は、弱っていた。

ヒバを守る人

ヒバは交配し、生を育む。

幼な木は、日の届かない森で何十年でも

辛抱強く待ちつづけ、

ある日、親の木が伐られて

日が差し込むと、

溜めていたすべてを

解き放つように成長をはじめる。

耐えに耐えてゆっくりと年輪を重ねる

青森ヒバの木目は緻密で繊細になり、

ヒノキも及ばない力が宿る。

ヒノキチオールだ。

その強い抗菌と殺菌力は、

シロアリから家を守り、水回りでも腐ることがない。

青い森の再生を願う人たちによって、

スギ・クロマツに代えてヒバの稚木を育て、

計画的な間伐・択伐をしていく百年の試みが、

津軽と下北の森ではじまっている。

ヒバを届ける人

県内の製材所で丸太の原木から材木になる。

ここは、青森ヒバだけを扱う齋藤木材株式会社。

職人が、台車にのせた原木から赤みを帯びた芯材を

帯鋸で手際よく切り出していく。

端材はチップ、ペレット、集成材となり、

おがくずからはオイルを搾る。

ヒバは、捨てるところがない。

奥に、巨大な口を開けた

新しい中真空蒸気式乾燥機が見える。

「設備投資ばかりかかる」とこぼしながら、

社長の渉さんは青森ヒバを届けるために

能登、関西に通い、

沖縄の首里城再建に奔走する。

育毛作用でも知られるヒノキチオールだが、

「関係者には効かないんだよ」と頭を掻いた。

ヒバに惚れた人

シジミがおいしい十三湖のほとりに並ぶ

四軒の製材所のひとつが、浜田製材所だ。

車を降りると、まな板の、あの青い香りがする。

社長の隆樹さんと育美さんご夫妻が、

薪ストーブの置かれた部屋に案内してくれる。

「ヒノキの匂いはわかるけど、

ヒバの匂いはわからないですね」

育美さんが翻訳する隆樹さんの津軽弁に、

青森ヒバが当たり前のようにある、

ふたりの長い日々が伝わってくる。

市街地まで、買い出しに三〇分。

来年から、小中学校が合同になる。

故郷が、小さくなっていく。

「東京にも住んだけど、やっぱりここがいいですね。

ヒバが好きですから、お父さんができるうちはね」

育美さんの言葉が耳に残った。

ヒバで作る人

奈良との県境に近い三重県名張市の

梅沢木材工芸社に届く。

広めの作業台の前に立つ山下敏夫さんが、

正寸切りされたヒバ材にカンナをかけて、

さらに正確な寸法を出していく。

コンピューター制御による〇・一ミリの精度が、

七十六歳の職人にかなわないという事実。

「口では伝えられない技術があるんです」

社長の梅澤さんも舌を巻く。

一、二、三。 一、二、三。

職人が体で覚えたリズムで、

ヒバの一枚板の四隅にグラインダーを当てていく。

その奥で、KISEKI:の焼印を

押されたまな板が、出荷を待っていた。

森から台所へ

継ぎ目がない青森ヒバの一枚板は、

水をかけるたびに、青い香りがする。

手入れには少し気をつかうけれど、

包丁を受け止めた無数の傷が、

道具を大切にすることも料理だと教えてくれる。

KISEKI:は、青い森の再生を願いながら、

このまな板を、あなたの台所に届けます。

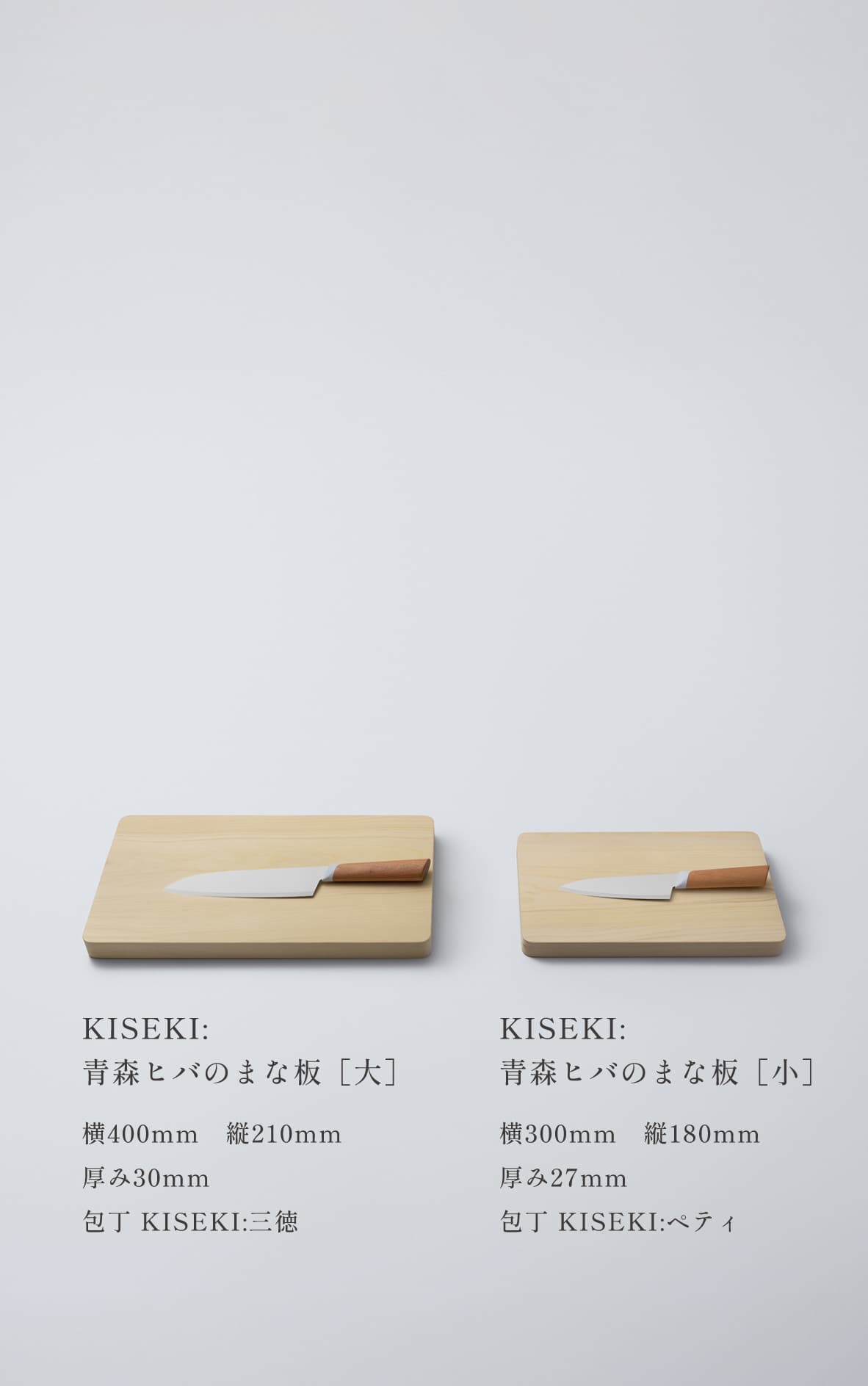

大きいヒバと、小さいヒバ。

どちらのまな板に、しましょうか。

刃渡りのある三徳包丁で

玉キャベツを切る人は、大きなまな板。

ペティでなんでも調理する人、

キッチンの広さが気になる人は、小さなまな板。

作る料理や使い勝手で、選びましょう。

厚さは、大が3センチ、小が2.7センチ。

刃のはね返りが心地よく、軽やかに切ることができます。

Care

これは、愛板です。

あなたの包丁をやさしく受け止めたまな板の傷は、

タワシで流して、陰干ししないと黒ずみます。

手が、かかります。

でも、無数の包丁傷を見ると、

愛おしくなるから不思議です。

青森ヒバのまな板

使い方とお手入れの仕方

ほかの天然木にはない、

驚きの防カビ・抗菌・耐久性を備えた青森ヒバ。

お手入れをしてくれるあなたの料理を、

末長くささえてくれることでしょう。

削り直しサービス

青森ヒバのまな板がくたびれてきたら、

KISEKI:のふるさと岐阜県関市の工場へ里帰りさせてあげましょう。

あなたの台所で再び活躍できるよう、削り直します。

厚みがたっぷりあるからできる、長く愛していただくためのサービスです。

削り直しの基準

A.

へこみや深い傷が気になったら

よく使う真ん中がへこんできたり、

深い包丁傷が気になってきたら、

削り直しで、買った頃の使いやすさと

あの香りを取り戻すことができます。

B.

がんこな黒ずみが気になったら

乾ききらないまま使いつづけると、

クレンザーでも取れない黒ずみの原因に。

削り直しをすれば、清潔で繊細な木目を

取り戻すことができます。

C.

反りやゆがみが気になったら

平らな場所に置くとカタカタ揺れたり、

まな板が回転するようになったら、

削り直しで、安心して包丁が使える

安定感を取り戻しましょう。

製品仕様

- 本体寸法

-

縦:210mm 横:400mm 厚み:30mm

- 重量

-

1000g

- 仕上げ

-

無塗装木地仕上げ

- 原材料

-

青森県産ヒバ

- 本体寸法

-

縦:180mm 横:300mm 厚み:27mm

- 重量

-

700g

- 仕上げ

-

無塗装木地仕上げ

- 原材料

-

青森県産ヒバ

![KISEKI:まな板 [大]](https://kiseki-products.jp/assets/image/product/board/img_manaita_large.jpg)

![KISEKI:まな板[小]](https://kiseki-products.jp/assets/image/product/board/img_manaita_small.jpg)